Die Stunde Null für den österreichischen Wein

40 Jahre Falstaff: Der Weinskandal hätte zur wirtschaftlichen Katastrophe führen können, wurde aber die Geburtsstunde eines neuen Qualitätsanspruchs im heimischen Weinbau.

Wie bei allen schweren Krisen wurzeln die Ursachen auch im Fall des österreichischen Weinskandals tief. Alles begann zunächst mit einer, gemessen am Konsum, enormen Überproduktion. Bereits am Ende der 60er-Jahre verfügte Österreich über einen veritablen »Wein-See«, die Produktion lag ein Drittel über dem, was am Markt absetzbar war. Dieser Faktor sowie wachsende Besteuerung veranlasste die Winzer, noch mehr auszupflanzen, was aber die Preise verfallen ließ.

Ein weniger ehrlicher Teil unter den Weinbauern nahm bereits damals die Herstellung von Kunstwein in Angriff. Und so erreichten die verfügbaren Mengen ab 1970 bis zum Weinskandal im Jahr 1985 durchschnittlich 3,5 Millionen Hektoliter pro Jahr – um eine Million mehr als heute. Der Export spielte kaum ein Rolle, lediglich für Süßwein gab es, angesichts der vergleichsweise sehr geringen Preise für die österreichischen Botrytisweine, in Deutschland eine wachsende Nachfrage.

Die süße Blase

Ab 1963 hatten sich speziell im Nordburgenland viele Betriebe auf Süßweine spezialisiert. Und kaum hatten die Burgenländer den Süßwein als lukratives Exportgeschäft entdeckt, wurden im Zweijahrestakt – 1967, 1969, 1971 und 1973 – quantitativ wie qualitativ große Süßweinernten eingefahren.

Der größte Teil dieser Weine wurde gar nicht erst auf Flaschen gefüllt, sondern gleich im Tankwagen nach Deutschland transportiert, denn die heimischen Weinkunden hatten kein Interesse an diesen Weinen. So gewann der Export von Prädikatsweinen immer mehr an wirtschaftlicher Bedeutung.

Waren es im Burgenland 1969 noch fünf Millionen Liter, so wurden 1977 bereits 20 Millionen Liter produziert. Angesichts dieser Mengen war den Aufsichtsbehörden wohl schon klar, dass diese Weine nicht alle nur am Rebstock gewachsen sein konnten.

Ab Ende der Siebzigerjahre versuchte man daher, verschiedene Kontrollmaßnahmen umzusetzen, die allerdings von den unlauteren Vertretern der Weinwirtschaft mit Geschick und Kreativität umschifft wurden. Bald machten unter der Hand Rezepturen zur Weinverfälschung die Runde, mit denen man den Zuckergehalt erhöhen und höhere Extraktwerte vorspiegeln konnte, um die Kontrollorgane zu täuschen.

1973 wurde das österreichische Weingütesiegel eingeführt, um dem Publikum eine Grundqualität garantieren zu können. Zunächst auf freiwilliger Basis, erst ab 1976 wurde es für den Export von Prädikatsweinen verpflichtend. Die gut gemeinten, verpflichtenden strengen Verkostungen der Weine durch Experten wurden bereits 1978 auf eine einfache Mehrheit bei der Zustimmung in der Verkostung heruntergefahren.

Die Enttarnung

Neben der Weinverfälschung und Kunstweinproduktion wuchs eine zweite unredliche Praxis massiv an und die Behörden mussten sich nun auch mit dem Schwarzverkauf von großen Mengen von Wein an die Gastronomie auseinander setzen.

Die Finanz begann sich konsequent an die Fersen zahlreicher Verdächtiger zu heften, die Wirten ihren Wein auch ohne Rechnung verkauften. Langsam wurde dadurch die Luft für die Unredlichen dünner. Und es kam, was kommen musste: Seit geraumer Zeit schon waren offizielle Labors auf der Suche nach jenem Stoff gewesen, mit dem »Süßweine« massenhaft »getunt« wurden.

Zunächst allerdings ohne Erfolg – alle bis dahin bekannten Substanzen kamen nicht in Betracht. Bis ein Weihnachtswunder geschah – das sich für die Weinwirtschaft als »blaues Wunder« herausstellen sollte. Am 21. Dezember 1984 hinterlegte ein bis heute Unbekannter ein Fläschchen im »Forschungslaboratorium der landwirtschaftlich-chemischen Bundesanstalt Wien« mit dem Hinweis, dieses enthalte eine Substanz, die in der Weinfälscherszene hoch im Kurs stehe. Walter Brüders, Kellerei-Inspektor und Chronist des Skandals, bezeichnete den Vorgang später in Anlehnung an Mozart treffend als die »Requiem-Bestellung«.

Des Rätsels Lösung

Nun konnte der Showdown beginnen: Am 28. Jänner 1985 war es so weit. Mit den Methoden der Gas-Chromatografie und der Massenspektrometrie untersucht, entpuppten sich 22 Prozent der in dem ominösen Fläschchen befindlichen Lösung als Diethylenglycol.

Man hielt die Entdeckung zunächst geheim, um potenzielle Fälscher nicht zu warnen. Zuerst war der Nachweis zu erbringen, dass die Substanz tatsächlich bei heimischen Weinen als ein den Extrakt erhöhendes Fälschungsmittel im Einsatz war. Ein Verdacht, der sich jedoch schnell bestätigte.

Vom Ausmaß der Verfälschungen machte man sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Vorstellungen. Also verstrich wertvolle Zeit, weil sich die Gelehrten uneins waren. Die Bundeskellereiinspektion hingegen machte sich ans Werk und nahm nun gezielt jene Kellereien aufs Korn, gegen die man schon länger den Verdacht der Weinverfälschung hegte.

Anfang April 1985 liefen die gezielten Kontrollen an, gleich beim ersten überprüften Betrieb in Apetlon wurde in 34 von 38 gezogenen Proben Diethylenglycol nachgewiesen. Bei einer zweiten Kellerei, diesmal im Nachbarort, war das Ergebnis ähnlich erschreckend.

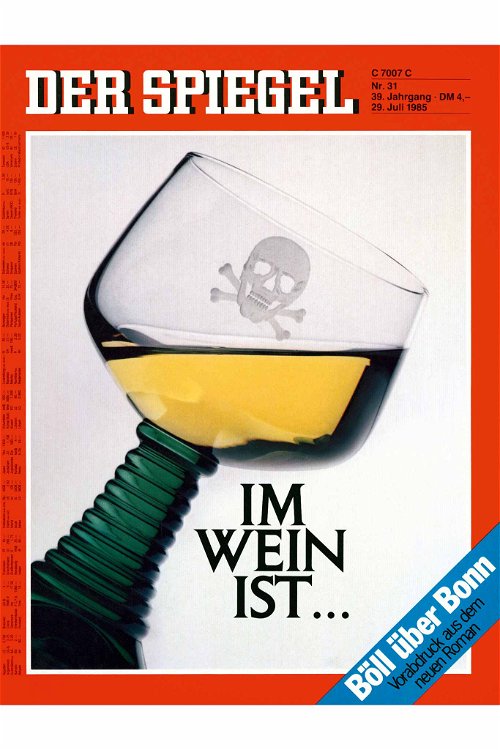

Am 24. April 1985 gab das Landwirtschaftsministerium den Grund der Beanstandungen preis und nannte zudem die Namen der beschuldigten Produzenten. Die Medien nahmen das brisante Thema sofort auf, zunächst war vom »burgenländischen Weinskandal« die Rede, bald auch vom »Frostschutzmittel im Wein« und dann vom »Giftwein«. Die Bombe war hochgegangen.

Vor allem in deutschen Zeitungen brach ein Sturm los, der den österreichischen Wein aus den Regalen fegte, ein Verkaufsverbot wurde angeordnet. Ab Mitte Juli flogen sämtliche österreichischen Weine auch in Übersee aus den Regalen. Am 26. Juli erschienen in den heimischen Tageszeitungen erstmals offizielle Listen mit Namen von Erzeugern und Vertreibern von gesundheitsschädlichen Weinen mit der Überschrift: »Vor diesen Weinen wird nun gewarnt!«

Wer sich in jenen Tagen als Weinbauer outete, hatte keine gute Zeit. Bis zum 30. Juli 1985 hatte sich die Zahl der in Haft genommenen Verdächtigen bereits auf 20 Personen erhöht. Die Aufarbeitung des Weinskandals beschäftigte die österreichischen Gerichte noch auf Jahre. Allein zwischen April 1985 und Juli 1986 wurden rund 35.000 Anzeigen erstattet.

In einer Reihe von Prozessen wurden die Weinpanscher unter anderem wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs zu Haftstrafen von bis zu acht Jahren verurteilt. Österreichische, aber auch deutsche Weinbetriebe, die mit österreichischem Wein handelten, kamen infolge des Weinskandals in wirtschaftliche Schwierigkeiten, einige mussten Konkurs anmelden.

Kontrolle und Marketing

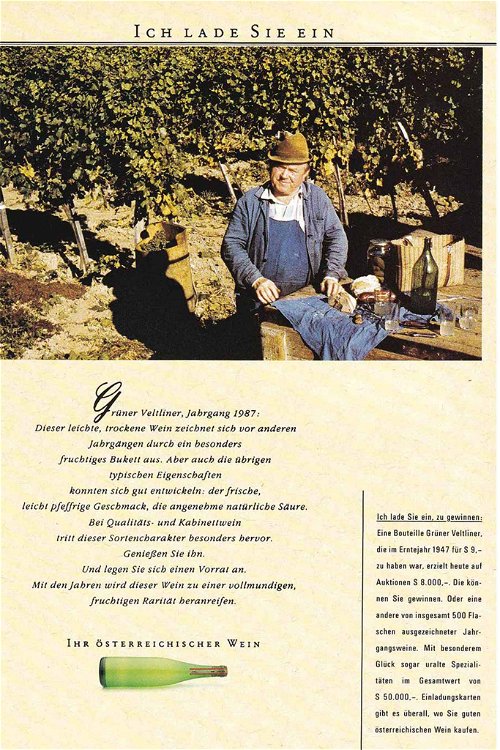

Die Politik reagierte mit einem neuen Weingesetz, dem strengsten der Welt, zum Schutz der Konsumenten: ein Gesetz, das nun Höchsterträge pro Hektar, eine Offenlegung der Erträge und die Banderole vorsah. Prädikatsweine durften ab sofort nur mehr in Flaschen gefüllt und nicht im Tankwagen exportiert werden. Der Widerstand der Winzerschaft gegen das neue »Überwachungsgesetz« war enorm, am 27. August demonstrierten mehr als 4000 Weinbauern auf dem Ballhausplatz – ohne Erfolg.

Am 29. August 1985 wurde die Gesetzesverordnung beschlossen – nicht ohne davor 41 Abänderungsvorschläge zu berücksichtigen. Um den Winzern einen Weg aus diesem tiefen Tal zu weisen, wurde 1986 die »Österreichische Weinmarketing Servicegesellschaft« für die Image- und Absatzförderung des heimischen Weins gegründet.